骨盤の前傾・後傾とは?

骨盤の前傾と後傾という表現は、以下の2種類があります。

・仙骨と寛骨が一体となった前方・後方回転。

・仙骨に対して寛骨の前方・後方回転。

後者は、骨盤の歪み(仙腸関節の歪み)を説明する場合に使われる表現です。

今回は、仙骨と寛骨が一体となった前傾・後傾について書きます。

この場合、歪みから起こる場合もあれば、個人の体質でそうなっている場合もあります。

個人の体質とは、以下のものがあります。

・筋力バランスによる影響。

・骨の大きさや変形による影響。

骨盤の構成を知らないとわからないと思いますので、図を見ながら説明します。

骨盤の構成(パーツ)

尾骨と仙骨を勘違いしているお客さまが多数います。

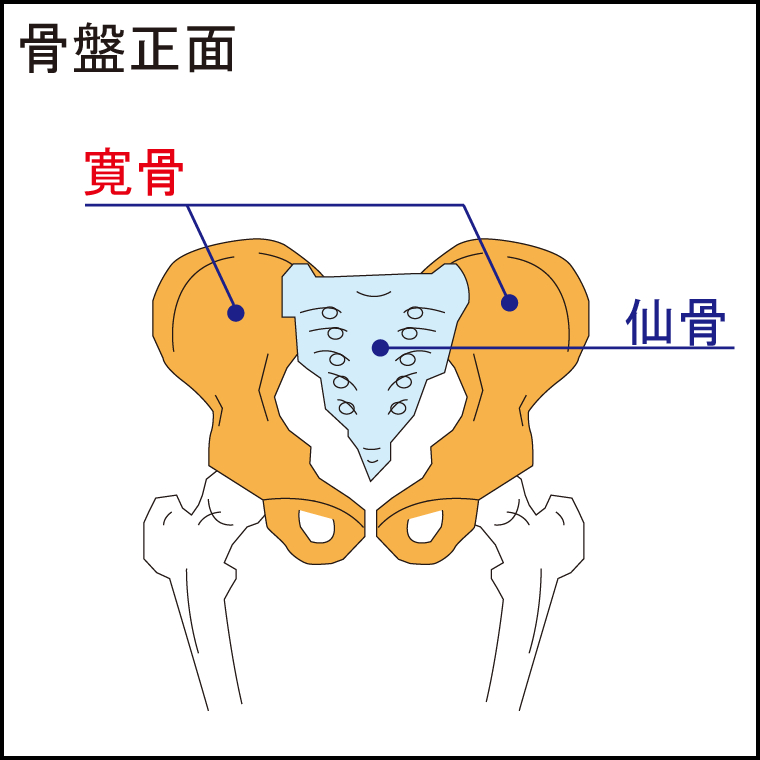

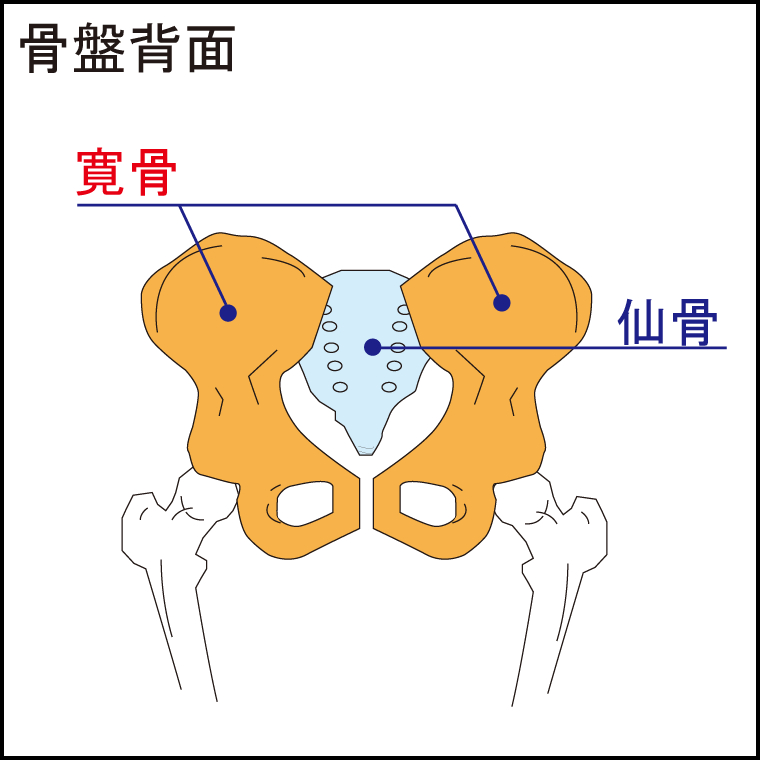

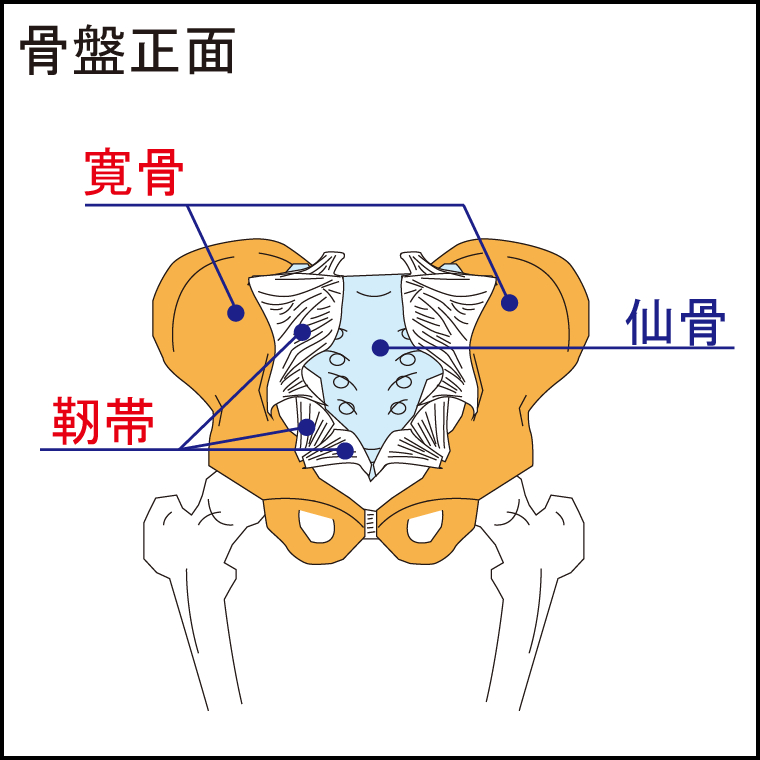

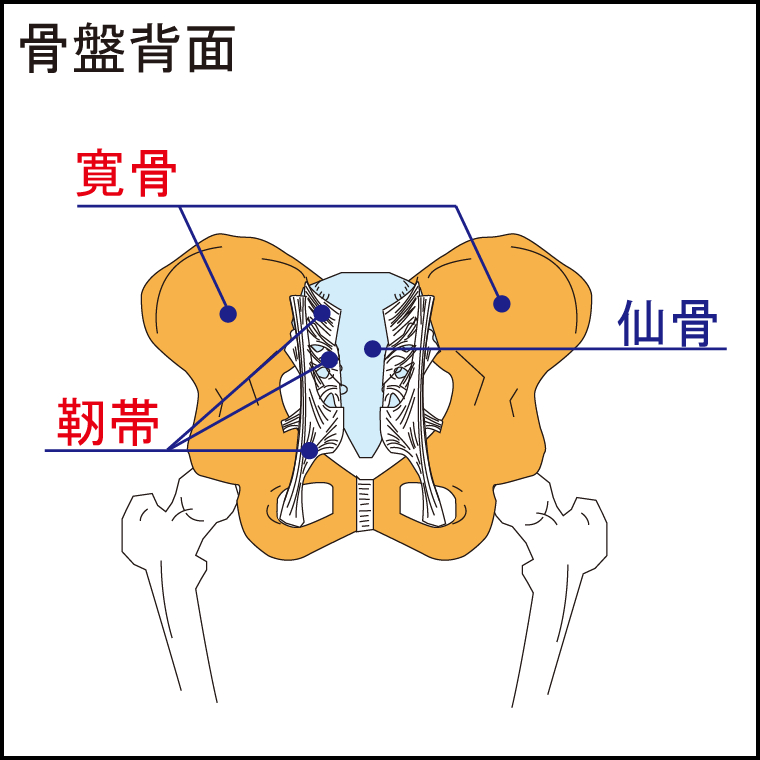

骨盤は、4つのパーツからできています。

仙骨1つ、寛骨2つ、尾骨1つで骨盤と言います。(図1、2参照)

骨盤は、仙骨を挟んで左右に寛骨が2つあります。

尾骨は、仙骨の下の方に飛び出ている部分になります。

その尾骨を痛めることがあります。

尾骨の痛みは、コチラで説明しています。

中立の骨盤

骨盤の前傾・後傾という言葉があるという事は、中立の骨盤の状態があります。

骨盤の角度

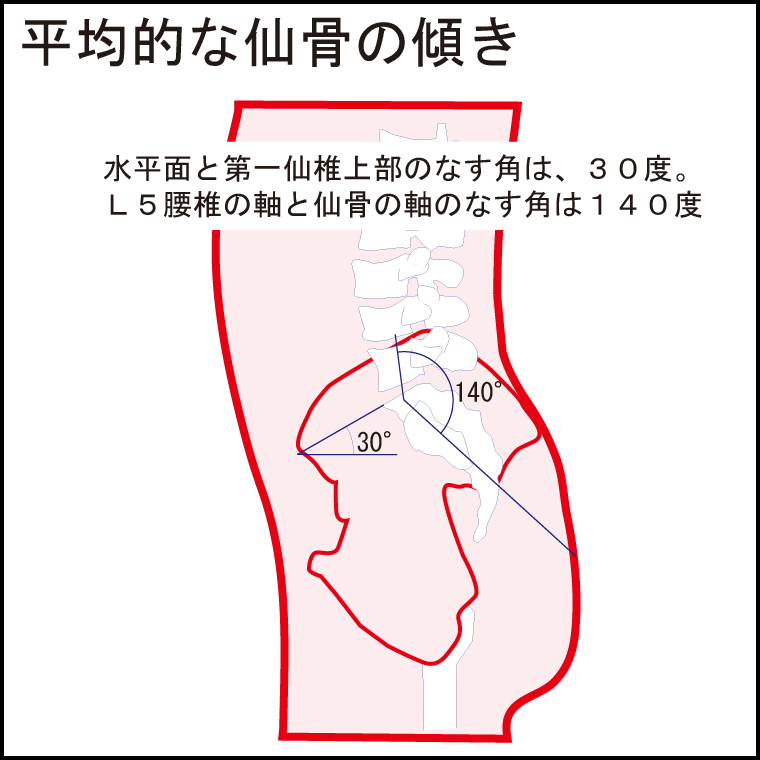

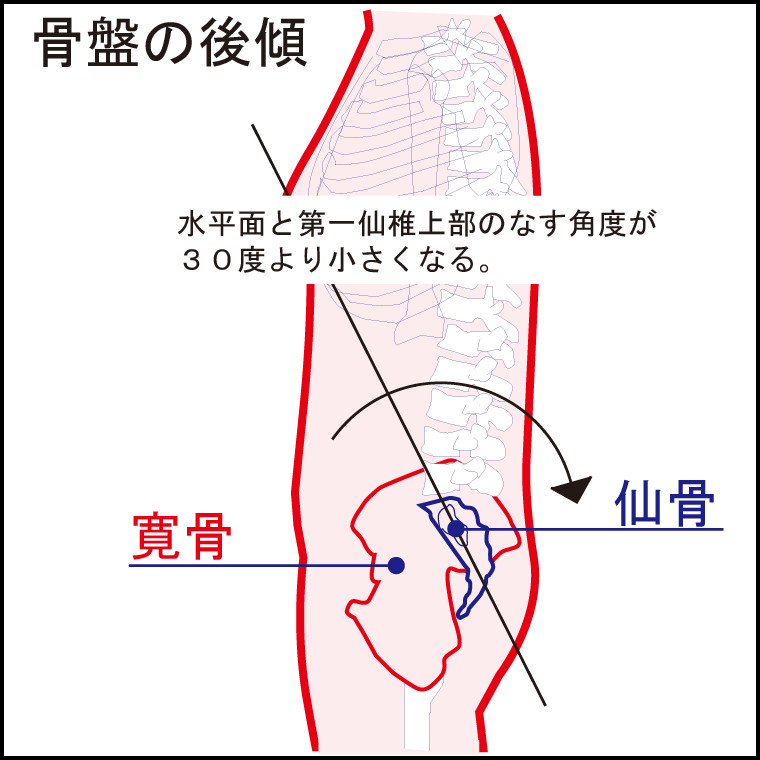

基準となる仙骨の角度は、図3のように水平面と第一仙椎上部のなす角が30度です。(カバンディ関節の生理学より)

これが基準になり、骨盤の前傾、後傾が決まります。

この時、立位で寛骨のASIS(上前腸骨棘)と恥骨を結ぶラインは垂直になる傾向にあります。

骨盤(仙骨)の前傾

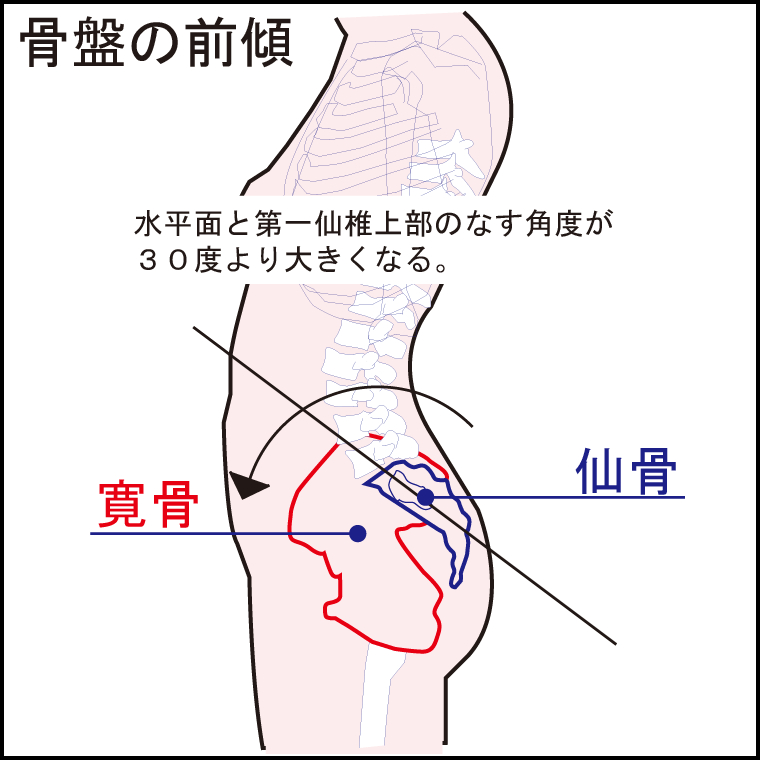

水平面と第一仙椎上部のなす角が30度以上の時に前傾となります。

骨盤(仙骨)の上には腰椎があり、骨盤が前傾する事で腰椎の前弯が強くなり、反り腰とも言われます。

ただし、骨盤の前傾が強くても腰椎に後方変位があれば、反りは弱くなります。

骨盤の前傾に影響する筋肉

骨盤の前に付着する筋肉が後ろに付着する筋肉より強いと骨盤の前傾が生じやすくなります。

弱い筋肉

腹筋群、ハムストリングス、大殿筋。

強い筋肉

大腿直筋、腰部の脊柱起立筋、大腰筋、縫工筋。

骨盤の前傾で腰が痛くなる理由は、腰部の脊柱起立筋が疲労し硬くなっている事もありますが、これに腰椎のサブラクセーションが加わっている場合も腰に痛みを生じます。

また、反り腰という事は、その補正による背中の丸まりも強まり、背部痛や首、肩、肩甲骨の周囲も痛くなり、関連して緊張型頭痛がでる事もあります。

骨盤(仙骨)の後傾

仙骨の傾きが30度より小さくなれば、後傾となります。

骨盤の後傾は、腰椎の生理的湾曲である前弯が減少します。

骨盤の後傾に影響する筋肉。

骨盤の後ろに付着する筋肉が前に付着する筋肉より強いと骨盤の後傾が生じやすくなります。

弱い筋肉

大腿直筋、腰部の脊柱起立筋

強い筋肉

腹筋群、ハムストリングス、大殿筋。

一般的には、腰の骨格は前湾といって前に反っていますが、骨盤の後傾は前弯を減少させます。

また、それに加わり腰椎の後方変位が加われば前弯がなくなり後湾することもあります。

そのような状態になると腰の骨と骨の間にある椎間板が後ろに突出する為、腰椎椎間板ヘルニアになります。

前傾・後傾の確認方法

骨盤の前傾と後傾を当院でどう確認しているか説明します。

冒頭でも書いていますが、ここでの前傾後傾は、仙腸関節が一体となった骨盤全体の前傾・後傾の説明です。

仙腸関節は強力な靭帯(図6,7参照)によって動きを制限されており、仙骨が前に傾けば、寛骨も前に傾きます。

つまり、寛骨の前傾か後傾かのどちらかを確認する方法と仙骨の傾きの確認する事になります。

また、カイロプラクティックでの骨盤検査でAS腸骨であった場合、骨盤が前傾する傾向にあり、それも目安になります。

寛骨の前傾・後傾の確認は、ASISと恥骨の位置を確認すれば良いのですが、整体でそれを行うのはセクハラやパワハラと捉われる可能性がある為、当院では行いません。

ご自身で確認したい場合は、「骨盤が立っているとは?」の記事をお読みください。

仙骨の角度は、病院でレントゲンなどの設備を使わなければ正確な傾きを知ることはできません。

この仙骨の傾きを確認するのは、経験値です。

当院での新規来院数は1600人(2023年現在)で、骨盤や骨格の歪みを確認する徒手検査は全ての人に行っています。

また、先ほど書きましたが、カイロプラクティックでの骨盤のサブラクセーションの確認も目安になります。

AS腸骨とは、仙骨に対して寛骨が前方回転し、仙腸関節の動きが硬くなっていることを言います。

最後に

仙骨と寛骨が一体となった骨盤の前傾、後傾について説明しましたが、このような骨盤の動きは個人の体質から起こるのが基本にあり、歪みとは言えない場合があります。

個人の体質とは、以下のものがあります。

・筋力バランスによる影響。

・下肢の骨変形による影響。

骨格の歪みとは、左右や上下の骨と比べて前後・回旋・側屈の変化がある事を言います。

骨盤の歪みは、仙骨を基準に左右の寛骨が異なるズレ方をしている場合になります。

例えば、仙骨を基準に右の寛骨だけ前方回転している等です。

ここでは、仙骨と寛骨が一体となった骨盤の動きについて書いていますので、歪みについての詳細は別に書きたいと思います。

ただし、歪みではないかもしれませんが、骨盤の前傾や後傾は腰の骨格の前弯や後湾に直接影響します。

腰椎の前弯が強ければ腰、背、首、肩の痛みが出やすい。

腰椎の後湾が進むと腰椎のヘルニアになりやすい。

などの影響です。

どちらの予防にも、頭の軸を体の軸に合わせる事と腹圧を高める事が大切になってきます。

簡単に言えば、良い姿勢の維持と定期的な運動が必要です。

それが出来ない時に上記の症状症状が出やすくなります。

ですが、それが強ければ体にも影響がでてきます。

整体は、それが出来ずにそのようになってしまった体に矯正を行い、改善させるものですが、一度擦り減った椎間板や軟骨を元に戻す事はできず、改善効果には限度があります。

整体で出来ることは、コチラの記事で書いています。

良い姿勢と腹圧についても別の記事で説明しています。

良い姿勢とはの記事は、コチラ。

腹圧についての記事は、コチラ。

コメント