脊柱管狭窄症。

脊柱管内が狭まる事で起こる痛みやシビレは、脊柱管内が狭くなりすぎて圧迫が強くなると整体を行っての改善は非常に難しくなります。

整体を受けても、骨の変形や靭帯の厚肥はなくならないからです。

脊柱管狭窄症は、脊柱管内の骨の変形や靭帯の厚肥が大きくなり、脊髄神経を圧迫します。

その圧迫が強いと手術した方が良いかもしれませんが、リスクが生じます。

※脊柱管狭窄症のリスク(外部サイト:Medical Note)

お客さまの中には手術は絶対に嫌だという人もおり、そのような方に足しして整体でできることは

定期的な来院で、以下のことを目指すしかありません。

・悪化させない。

・少しでも生活の質を上げる。

また、脊柱管狭窄症は、体幹を支える筋肉が衰えることで進行しやすいと言われています。

この病気は、歩いていると次第に痛みが強くなり、歩かなくなりがちですが、体を動かさず体幹の筋力が衰えれば、病気の進行が早くなります。

それを予防するには

歩いて痛くなったら休憩して、また歩く。

または、体幹の筋トレです。

痛いから歩かない、運動しない生活を続ければ悪化しやすくなります。

好発年齢は、50歳~となっており、退職前に発症すると仕事を辞めざる負えなくなるかもしれません。

整体でケアをする事で歩きやすくなる傾向にあり、運動との併用を薦めます。

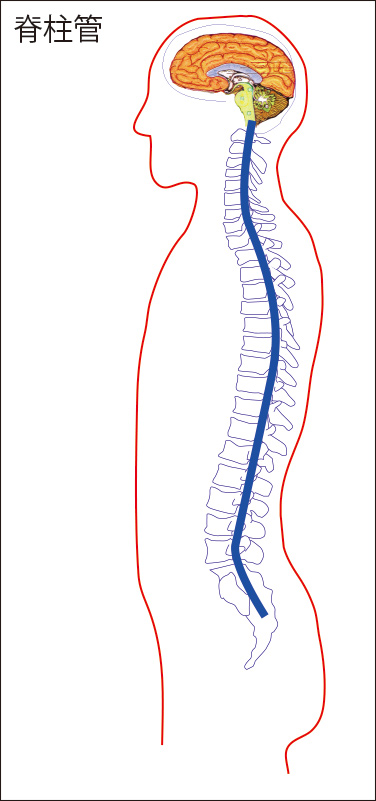

脊柱管とは

脊柱管(図1青色)とは、背骨、椎間板、黄色靱帯などで囲まれたトンネルで、脊髄神経が通ります。

椎骨の椎孔が重なる事でトンネルが出来ています。

図2と図3は頸椎1番と2番が重なった写真ですが、このように背骨が連結する事で脊柱管は作られています。

狭窄させるのは

脊柱管の狭窄は

・椎骨の変位

・椎間板ヘルニア

・背骨や椎間関節から突出した骨(すべり症、分離症、背骨の変形)

・脊柱管前後の靭帯の肥厚、黄色靭帯、後縦靭帯

により、起こります。

この脊柱管が狭くなる事でその内部にある脊髄神経が圧迫されます。

症状は、圧迫される神経のレベルにより症状が異なります。

また、この病気は背中を伸ばすと脊柱管が狭まりやすく、その影響で歩くと5分程度で痺れがでる事が多いです。

神経の圧迫については、コチラで詳しく書いています。

原因

原因は、狭窄を起こしている病気によりますが、主な原因は加齢や生活習慣にあります。

年をとると背骨が変形したり、椎間板が膨らんだり、黄色靱帯が厚くなる事で脊柱管が狭くなります。

椎骨の変位

椎骨とは背骨の事を言い、変位とは位置のズレのことです。

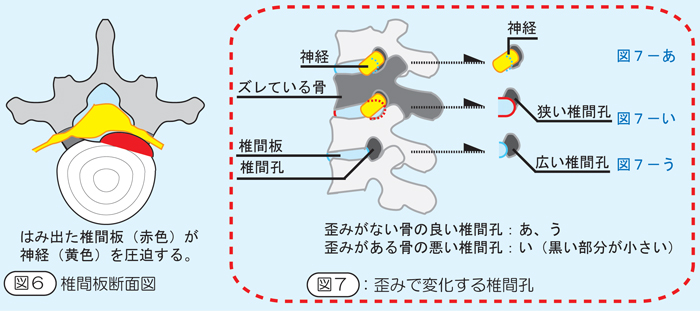

この変位と椎間板の変形により、背骨の骨格は歪んでしまいます。

図4は、首の骨が上下に二つ並んだ状態ですが、これら骨が回旋、側屈、前後の変位(位置がズレること)をすると脊柱管は狭まります。

例えば、C1(首の一番上の骨)が前方変位すると図4のようになり、脊柱管は狭まります。

背骨は首、胸、腰とそれぞれ7,12,5個の骨があり、それぞれ歪む可能性があります。

脊柱管狭窄症は、神経圧迫の部分に目がいきますが、その強い歪みを補正する為に他の背骨も変位してそれぞれの脊柱管を狭めています。

神経の柔軟性も年齢が増えるほど低くなる為、その分症状がでやすくなります。

靭帯の厚肥

脊柱を保護する靭帯は、以下の3つ靭帯があります。(下図参照)

・前縦靭帯:背骨の前に付着。

・後縦靭帯:脊柱管の前方に付着。

・黄色靭帯:脊柱管の後方に付着。

脊柱管狭窄に関係する靭帯は、後縦靭帯と黄色靭帯です。

これが厚くなる原因は、背骨の筋肉が衰えそれを補う為に厚くなると言われています。

.jpg)

ヘルニア

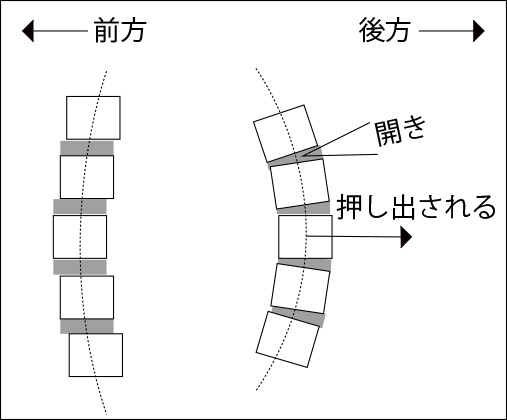

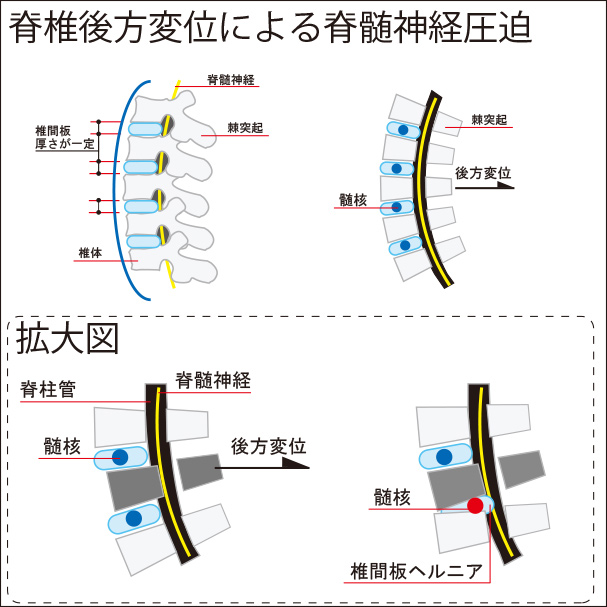

腰椎ヘルニアは、腰椎が変位(骨の位置がズレること)する事で起こってきます。

ズレる主な理由は、猫背による圧迫です。(下図参照)

一般的には、腰椎は前に湾曲していますが、腰を曲げた姿勢をしていると下図右のように椎間板の後方が開き、背骨は後ろに押し出されるような力が働きます。

これが長期に渡って何度も繰りかえされるとヘルニアへと変貌します。

そして、背骨が背中側にズレると脊髄神経が通る脊柱管を狭め、脊髄神経に圧迫が加わります。(下図左下)

また、そのズレと合わせて椎間板内の髄核も後方にズレ始めます。

そして、それが長期化すると椎間板内の線維輪を破壊し椎間板を脊柱管の方向に押し出され、腰椎ヘルニアとなります。(下図右下)

さらにそれが長期化すると髄核が椎間板を突き破り脊柱管内に出てしまうこともあります。

このような椎間板内の変性は一度壊れると修復されない為、日頃から椎間板の負担になる事を減らすような動作やケアが大切です。

また、脊柱管内から出た抹消神経が椎間孔付近でヘルニアにより圧迫を受けると、片側のみ症状が発生します。(下図参照)

椎間板損傷は、コチラに書いています。

診断

診断には、MRIやCTの画像診断が必要な為、その設備のある病院または整形外科で診察を受ける必要があります。

X線の画像診断だけでは、わかりません。

この設備は高額な為、病院によっては置いていない病院もあり、病院へ行く前に問い合わせする事を薦めます。

脊柱管狭窄症時に整体で出来る事

靭帯厚肥は、整体を受けたからといってそれが薄くなる事はありません。

この症状に整体で出来ることは、以下の2つによって症状の改善を目指します。

・背骨の歪みを減らして脊柱管の狭さを改善させる事。

・脊柱管から出た末梢神経の筋肉による抹消神経の圧迫の改善。

この症状が出て悩んでいる頃は、運動量が減り筋肉が落ち、柔軟性も減っている事がほとんどです。

その為、筋トレや体質改善も大事になってきます。

ヘルニアや靭帯厚肥が大きくなり、脊柱管が狭くなるほど、整体での改善は難しくなり、悪化予防の為の施術になることがあります。

脊柱管狭窄症で生活の質をできるだけ落とさない為には、できるだけ早くケアをやり始める。

それを継続しなくてはいけません。