骨格の歪みによる悪影響。

私たちの体は骨格に歪みがあるとそれを補正する働きがあります。

補正は、無意識化で筋肉が働き調整しています。

補正する理由は、

・背骨の歪みを極力抑える。

・目線を平衡に保つ。

・痛みを避ける。

・顔を正面に向ける。

などがあります。

例えば、前突(図1右)という体より頭が前にある姿勢では、それを補うために背中を丸める事があります。

このような歪みの原因は、見た目は同じように見えても原因が異なることがあります。

それは、サブラクセーションがどの部分でも発生する事が理由にあります。

サブラクセーションの説明をすると長いので、簡単に説明すると骨の位置がズレてその位置で固定されている骨を言います。

※サブラクセーションについては、こちらで詳しく説明しています。

いくつかの例をあげて説明します。

頸椎C1の前方上方変位

頸椎C1がAS変位のサブラクセーションを起こした場合。

このサブラクセーションができると顔がやや上を向きます。(図2右上)

AS変位とは、頸椎C1が前方と上方にズレる歪みを言います。

このような歪みにより顔が上を向くと、顔を正面に向ける為に他の部位を歪めて補正します。

図2では、補正で背中を丸めていますが、実際はこれだけではありません。

例えば、試してみるとわかりやすいので、実践してみてください。

立位で天井を見るように顔を上に向けます。

その後に、お尻を後ろに突き出します。

すると顔は正面に向きます。

この姿勢は、老人をイメージする姿勢と似ています。

骨盤の仙骨が前方変位

猫背の姿勢は、さきほど説明した前突だけではなく、腰椎の過前弯(図3右)でも猫背になります。

腰椎の過前弯とは、腰の反りが強くなった骨格で、仙骨や骨盤の前方変位が作られる傾向にあります。

例えば、仙骨(図4紫色)の前方変位によるサブラクセーションが起きた場合、それにつられて腰椎の前弯は強くなります。

.jpg)

この場合、腰の前弯を維持する為に腰の筋肉が収縮します。

その筋肉が疲労抜きできずにいると硬くなっていきます。

このような状態の筋肉は、何かの動作で急に伸ばされると損傷することがあります。

その影響を受けて発症する例にギックリ腰があります。

ギックリ腰の原因は、肉離れだけではなく、椎間板損傷、疲労骨折、神経圧迫などもあります。

腰の過前弯は腰椎の前方変位?

腰椎の過前弯は、腰椎の前方変位ではないのか?

と思いそうですが、腰椎(腰の骨)の形状により、腰椎は前方変位しません。

肘が後ろに曲がらないのと同じように骨の形状により制限がかかり前方変位が起こらないようになっています。

前方変位が腰に生じている場合は、腰椎が骨折してすべり症がおきてしまいます。

腰椎すべり症は、コチラ(外部リンク)

腰の反りが強いのは、腹筋が弱いから?

腰の反りが強い人(腰椎過前弯)は、腹筋が弱いからそうなっている。

というように説明される事が多いですが、必ずそうという訳ではありません。

腹筋の強い人でも、腰の反りが強い人もいます。

これは個人の筋バランスや骨格の構造の影響で起こることもあるからです。

例えば、骨盤の前面に付着する筋肉の使用率が高いと骨盤を前傾させてしまいます。

その筋肉が疲労抜きできていなければ、筋肉は収縮傾向にあり、さらにそれを強めます。

骨盤を前傾させる筋肉は(図5、図6参照)

・大腿直筋

・縫工筋

・大腿筋膜張筋

.jpg)

.jpg)

臨床的に硬くなる事が多い筋肉は、大腿筋膜張筋と大腿直筋です。

また、人によっては股関節の形状により骨盤が前傾した方が力が入りやすい股関節の位置にあるのかもしれません。

骨盤の前傾は治る?

腰椎の前弯や骨盤の前傾は、骨盤が広がりお尻が大きく見えます。

それを治したいという女性もいますが、不変的な事が原因にある場合、骨格矯正や前傾を増長させる筋肉を緩めるだけでは、また元に戻っていきます。

不変的な事とは、骨の異常や変形で、それにより骨盤が前傾した方が歩行時に力が入りやすいと前傾から抜け出す事は難しくなります。

この場合、それを正すには立ち方や筋トレ、体の動かし方を修正し、それを継続しなければいけません。

そして、異常や変形が強すぎた場合、結果はでないこともあります。

骨盤が前傾し、骨盤が開けばX脚の傾向が強くなり、芸能人でさえ脚が歪んでいる人もいますが、こういった理由があるのかもしれません。

腰椎過前弯によるリスク

腰椎の前弯が強いタイプの人は将来、腹圧が弱くなった時に故障のリスクが高まります。

例えば、腰椎の過前弯は腰椎の後方に圧力が加わりやすくなります。

それが継続されれば腰椎に骨棘が作られて脊柱管狭窄症が発症するかもしれません。

また、前弯が強くなるほど腰背部の筋肉はさらに収縮し硬くなります。

その状態から急に腰を曲げて腰背部の筋肉が急に伸ばされれば傷めるリスクは高くなります。

それを防ぐには、若い時から腹筋や体幹の筋肉を鍛えて腹圧を落とさない努力が必要になってきます。

腹圧については、コチラで詳しく書いています。

腰椎後湾タイプ

腰の後湾が強いタイプの方は、日常生活が原因にあることがほとんどです。

腰椎後湾になる理由には、猫背が関係しています。

猫背は、日常生活や仕事場での環境や腹圧の低下が原因です。

日常生活や仕事場での環境

日常生活では、顔を下にむける事が多くなる環境になっています。

料理や掃除では、触れるものが目線より下にある為、下を向く必要があります。

また、家でくつろぐ際には、背筋を伸ばすことは意識しない限りしません。

スマホ、テレビ、パソコンの画面は、目線より下にある事が多いと思います。

また、建築や介護の仕事では腰を曲げて状態で負荷がかかる事もあります。

このような姿勢は、腰から背中が曲がる事が多くなります。

腹圧の低下

腹圧の低下は、体幹を前屈させてしまいます。

図6を見てもらうとわかりますが

・体の支柱となる背骨は体幹の後方。

・お腹には骨がない。

これらが原因で腹圧が弱いと、体幹は腰から前に倒れていきます。

腰椎後湾のリスク

腰椎の後湾は、椎間板の中にある髄核が後方へ移動しヘルニアのリスクを高めます。

そこから前屈をすれば、腰の後湾はさらに強くなる為、ヘルニアが原因でギックリ腰になる事もあります。

ヘルニアの突出が強くなれば、動きに関係なく痛みや痺れ、臓器の障害がでる事もあります。

そして、髄核の移動が大きくなると髄核が椎間板を損傷させることもあります。

こうなると矯正や筋肉をほぐしても動作中に痛みを感じてしまいます。

椎間板の損傷は、コチラで詳しく書いてます。

そして骨密度が低くなるにつれて、骨の変形や圧迫骨折のリスクも高めます。

ここまで背骨の障害について書きましたが、これらが原因となり脚長差が生じたり、腕が上げづらくなることもあります。

そして、このような骨格の歪みは、このようなリスクを下げる為に筋肉を使い修正しようとする力が働きます。

骨格の歪みは、筋疲労が起こる。

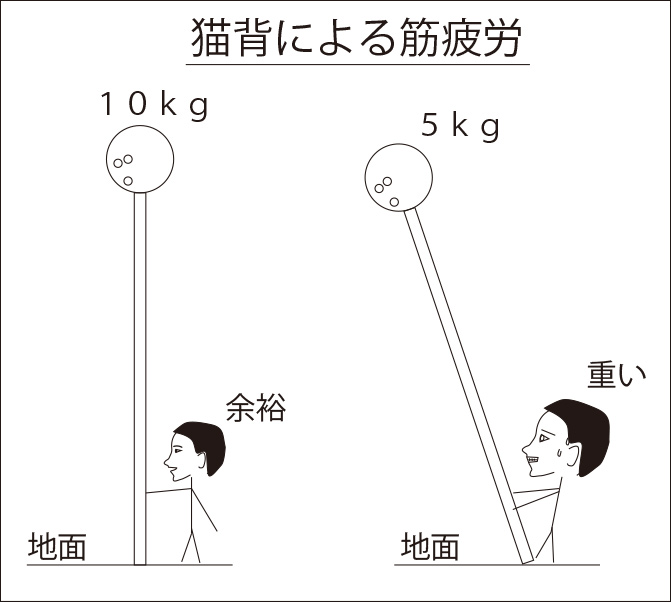

冒頭で説明した前突という猫背姿勢では、頭の重みを支える為に首や背中、腰の筋肉が疲労し、それぞれの痛みとなります。

その疲労は頭が体より前に出るほど疲労します。

例えば、棒の先に重りを取り付け、棒を傾ける時の疲労を想像してください。

図8のように

・10kgの重りが載っている棒を垂直に立てる場合

・5kgの重りが傾ける場合。

どちらがツライでしょうか?

棒が傾むくほど疲れます。

そして、歪みが長期化するほど筋肉は疲労しづづけることになります。

そうなると筋弛緩不全が起き、筋肉が硬くなり柔軟性は損なわれてしまいます。

筋弛緩不全とは、筋肉への血流が減少することで筋肉が硬くなってしまう事を言います。

また、骨格の歪みは、筋肉を疲労させ筋肉の損傷リスクを高めるだけではなく、関節の損傷リスクも高めます。

筋肉のコリによる変形リスク

腰椎の過前弯や後湾は、椎間板損傷、脊柱管狭窄症、圧迫骨折のリスクを高めると説明しました。

このようなリスクは背骨だけではなく、脚の歪み(O脚やガリ股、X脚)にもあります。

O脚・ガリ股

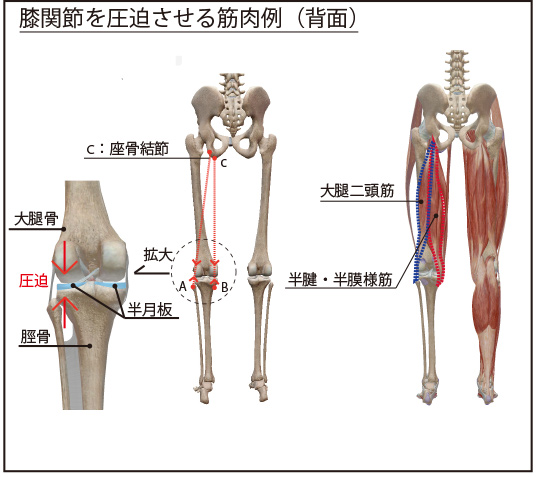

O脚やガリ股は、骨盤の後方回旋や腰椎の後方変位と関係する事が多く

それにより疲労し硬くなりやすい筋肉は、大腿の外側にある大腿二頭筋や大腿筋膜張筋です。

※骨に変形がある場合、このパターンが崩れる事があります。

X脚

X脚は、骨盤の前方回旋や腰椎の過前弯と関係することが多く、

大腿の内側にある内転筋や半腱半膜様筋が疲労して硬くなりやすい傾向にあります。

※骨に変形がある場合、このパターンが崩れる事があります。

関節をまたぐ筋肉

これらの筋肉は、膝関節を越えて膝下の骨である脛骨に付着しています。

そして、筋肉が疲労し固くなると、関節に圧迫を加えます。

例えば、大腿二頭筋という筋肉は、C点(座骨結節)から膝関節を越えてA点(脛骨の外側)に付着します。(図9参照)

筋肉は疲労を起こすと収縮し短くなっていきますが、短くなるとC点とA点が近くなります。

CとAの間には膝関節があるため、図9左にある図のように、半月板を押しつぶすような力が加わることになります。

このような膝関節をまたぐ筋肉は他にもあります。(図10,図11参照)

後面:腓腹筋

正面:大腿四頭筋

外側(大腿筋膜張筋、大腿二頭筋)

内側(半腱・半膜様筋、薄筋、縫工筋)

これらの筋肉が疲労し硬くなり収縮し続けることは、ずっと半月板を圧迫する事になります。

そして、そのような状態で膝を曲げることは必要以上に半月板をすり潰し、劣化を早めてしまいます。

O脚・ガニ股の影響。

これまで筋肉による関節への悪影響を書きましたが、それに加えて歪みによる関節への悪影響も存在します。

例えば、(図12参照)

O脚やガニ股は、膝内側の間隙が狭まり

X脚は、膝外側の間隙が狭まります。

このような状態で歩行を続けると狭くなった関節の方で摩擦が強くなり、半月板の損傷や変形リスクを高めます。

原因

O脚・ガリ股、X脚が生じる原因は、骨盤の開きだけではなく、生まれもった関節の変形や体の使い方が原因という事もあります。

その場合、骨盤や膝の矯正を行っても元に戻りやすくなります。

また先天性の影響が大きいと整体での効果がでない事もあります。

これは、その歪んだ関節の位置で力を発揮しやすい為、その位置からズレると力が弱くなる為に元の関節の使い方に戻ることが原因です。

このような事から膝の歪みに対して整体の効果を出す、また膝の負担を減らす為にも膝周りの筋肉をつける事は大切です。

その為には、日頃からウォーキングや軽めのジョギングの継続がとても大切になってきます。

背骨への影響

背骨の骨格が歪むと背骨に挟まっている椎間板が変形します。

それを長期間放置して生活をしていると、椎間板を破壊していきます。

椎間板損傷は、コチラで詳しく書いていますので、ここでの解説は短くします。

その損傷させる主な原因は、背骨に後湾が生じさせる姿勢にあります。

例えば腰椎の椎間板ヘルニアを例に説明します。(図13参照)

通常、腰の背骨(腰椎)は、図13左のように前傾しています。

それが腰を丸める姿勢を長くしていると、椎間板の中にある髄核が背中側に移動していきます。(図13中央、右図)

これが腰椎の椎間板ヘルニアの主な原因です。

その髄核は、椎間板の中で軸の役割を持っています。

その軸が後方に移動すると腰椎は前弯から次第にまっすぐになり、悪化すれば後湾します。

腰椎ヘルニアで痛みやしびれが出るのは、椎間板の後ろに脊髄神経があり、その圧迫が原因です。

そして、最もひどくなると髄核が椎間板を突き破り脊柱の中に入り込む事もあります。

この場合、改善を望むなら手術するしかありません。

ですが、リスクの高い手術になります。

皮膚を切開して、背骨の奥に脊髄神経があり、手術はその神経を損傷させるリスクがあります。

失敗すれば、さらに症状が悪化する可能性もあります。

まとめ

損傷した半月板や椎間板、軟骨は擦り減っても修復されません。

老後も元気に歩く為にも、日頃からのケアや運動が大切になってきます。

現在仕事での定年は65歳が一般的ですが、もう少しすると70歳定年になると言われています。

そうなった時に関節がボロボロでは、働きたくても働けなくないかもしれません。

ですが、人工関節や医療の質は高くなっています。

そして、これからもさらに進化すると思われますが、このような手術の後は数ケ月のリハビリを継続する必要があり、その期間仕事を雇ってもらえるかという不安は残ります。

そのような不安を解消する為にも日頃からのケアが大切です。

ケア不足な人の為に整体はあります。

身体を壊す原因は主に、

・運動不足(筋肉の弱化や筋肉の拘縮)

・オーバーワーク(疲労の蓄積)

・加齢や寝不足(回復力の低下)

などがあります。

骨格の歪みや筋肉のコリは、その結果に生じるもので、痛みの元であり、原因ではありません。

痛みを緩和させるには、この「痛みの元」や「痛みの原因」を減らす必要があります。

ですが、この痛みの原因を減らしたくても、今の生活を維持する為にできない人がほとんどです。

・運動する時間がない。または好きではない。

・仕事なのでオーバーワークを減らせない。または辞められない。

・寝る時間を別に使いたい。まはた睡眠時間を増やせない。

・加齢による体の機能低下は遅くする事はできても止める事はできません。

など、

このような理由により、痛みを緩和させたくても今の生活を変えられない事が多い為、痛みの原因を減らせないのが現状です。

整体は、このような人に痛みの元を減らし症状を緩和や悪化を防止し、生活を過ごしやすくする為に行います。

半月板、椎間板は損傷すると修復しない組織です。

損傷してからでは、手術もありますが、リスクもあり、数ケ月はリハビリに通わなくてはいけません。

症状が辛くなり、生活に支障がでてきた場合には、なるべく早く整体院へ訪れてください。

の役割-120x68.gif)