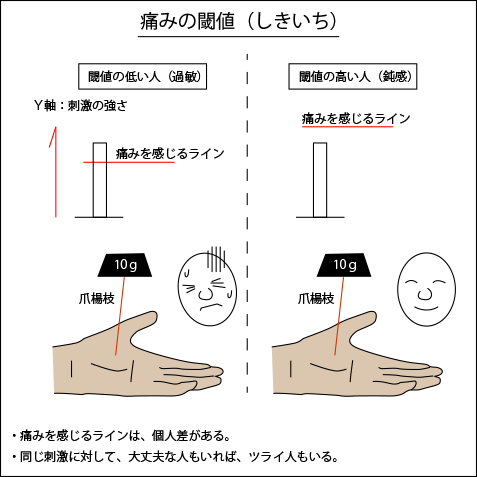

痛みの閾値

痛みの閾値(しきいち)とは、痛みを感じる刺激の強さを言います。

それは、個人個人で異なります。

日常生活で痛みを感じやすい方は、この体質になっている可能性があります。

痛覚刺激と閾値の関係は以下の通り。

・痛みの刺激に弱い人(過敏)=閾値が低い。

・痛みの刺激に強い人(鈍感)=閾値が高い。

例

例えば、爪楊枝の上に重りを載せ、それを手のひらに刺すように置いた時。

これを痛いと感じる人もいれば、まったく痛くない人がいる。

というのが閾値の違いになります。

例えば、仮に3gの重りで痛いという方は、痛みの閾値が低い。

10gの重りでも痛くないという方は、痛み閾値が高いという表現になります。

これは、個人個人で痛みを感じる許容値が異なる為に起こっています。

この差は、感情や個人の思いによって痛みが左右されることが理由にあります。

このような反応は整体の施術中にお客様によって反応でも読み取れます。

整体中での出来事

整体では施術前にお客様の筋肉の硬さを確認し、筋肉をほぐしていきます。

その際に、筋肉を軽く押す程度で過剰に痛がる人。

また逆に、強く押してもさほど痛みを感じない人もいます。

痛覚が過敏になっている方は、長期的な疲労を我慢しつづける人に多いと言われています。

閾値に影響を与える事として、以下の理由が関係すると考えられています。

閾値を下げる要素

以下のことは、痛みに対して過敏になる傾向があると言われています。

・疲労

・寝不足

・不快感

・不安

・怒り

・恐れ

・悲しみ

・倦怠感

・うつ傾向

・内向的心理状態

・孤独感

・社会的地位の喪失

このような要素で痛覚過敏になりやすい傾向にある為、施術中に気づいた時は疲れやストレスを溜めすぎているという目安にしています。

また、このような体質の方は、病気にかかりやすい体質とも言えます。

その為、整体中に気づいた際は

「疲れを溜めすぎています。」

「我慢しすぎると良くないですよ」

とお声かけしております。

閾値を高める要素

痛みを感じにくくするには、先ほどあげた要素を減らす事です。

また、以下の要素は閾値を上げます。

・睡眠の質を上げる

・症状の緩和

・休息や身体のケア

・自己肯定感を上げる

・他者からの高評価

・ストレス発散

・不安の減少

・夢中になる行為

・鎮痛薬

・抗不安薬や抗うつ薬

何から始めるか

痛みを作っている原因は、多くの場合、今、行っている生活パターンにあります。

つまり、痛みを抑えるには、今の生活を変える必要があります。

痛覚過敏になっている方は、どれか思い当たることがあったと思います。

それから少しづつでも改善させることが大切です。

痛みの捉え方を変えて痛みを和らげるは、コチラに書いてあります。

外部サイト

閾値や痛みについてわかりやすく書かれていましたよ。

.gif)