今回は椎間板損傷によるギックリ腰を書いていきます。

ギックリ腰になる原因は、以下のものがあります。

・筋肉の損傷。

・椎間板の損傷。

・抹消神経の損傷。

・圧迫骨折や剥離骨折。

これまで、ギックリ腰についての記事は、以下の2つを書きましたので、こちらもお読みください。

・「ギックリ腰への整体について」

・「肉離れによるギックリ腰を書きました。」

整体の効果は、個人差がある。

ギックリ腰への整体で、施術効果は個人差があります。

.jpg)

.png)

.png)

矯正前後の写真はコチラ。

椎間板損傷によるギックリ腰

椎間板が損傷する原因は、以下のものがあります。

・急激な過負荷。

・経年による負荷の蓄積。

椎間板が何かわからない人も多いと思いますので、その説明を先にします。

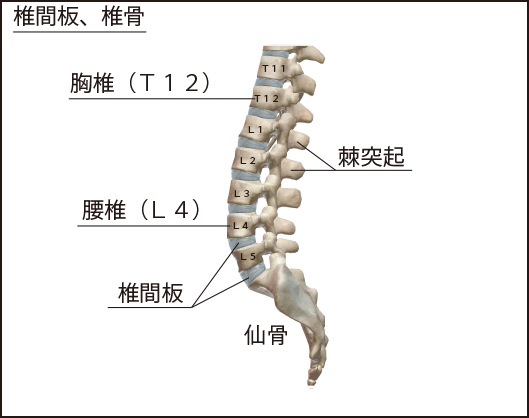

椎間板とは

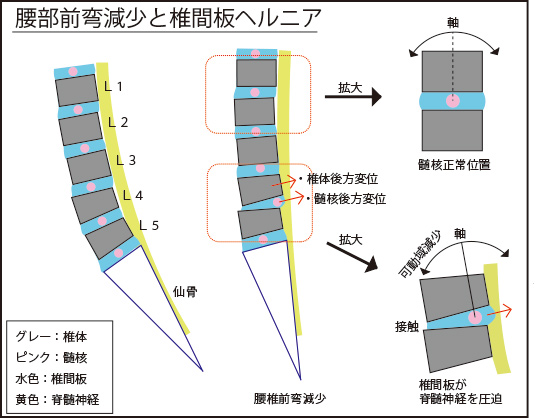

椎間板は、背骨の骨と骨の間にある線維軟骨を言います。(図1参照)

役割は、主に以下の3つ。

・背骨の可動域を大きくする。

・脳への衝撃を和らげる。

・支柱としての働き。

椎間板の水分は7~8割もありますが、ゲル状となっています。

ゲルとは、流動性のない個体とされ、例をあげれば食材のコンニャクがそうです。

椎間板の損傷。

椎間板は、線維輪が重なった構造をしており、負荷に耐えられるような構造になっていますが、損傷することがあります。

損傷とは、椎間板の線維輪の破壊です。(下図参照)

腰椎椎間板ヘルニアは、線維輪の破壊が進行した結果に起こる病名です。

追記1:

整体で施術経過をみても、体を動かす仕事をしている人よりデスクワークが主体の人の方が症状が治りにくいのですが、これも原因にありそうです。

デスクワークの人が治りにくい理由は、他にも

・身体をあまり動かさない。

・腹圧が弱くなりやすい。

という理由があります。

さらに椎間板について知りたい方は、コチラで詳しく説明しています。

急激な過負荷による損傷。

椎間板は、どのような姿勢であっても負荷がかかりますが、姿勢や動きが変わると負かも変わります。

その負荷は、以下のようになっています。

椎間板への負荷は立位を100%とした場合。

・仰向け寝(仰臥位):25%

・横向き寝(側臥位):75%

・立位:100%

・前傾:150%

・前傾で荷物を持つ:220%

・姿勢よく椅子に座る:150%

・前傾して椅子に座る:185%

・前傾で椅子に座り荷物を持つ:275%

このような負荷が椎間板にはかかりますが、以下の状況でさらに椎間板への負荷は増します。

・急な姿勢の変化。

・高重量な荷物を持つ。

・ジャンプ前と着地時。

スポーツや交通事故などにより椎間板へ一時的に大きな負荷が加わる場合には、即座に損傷する事があります。

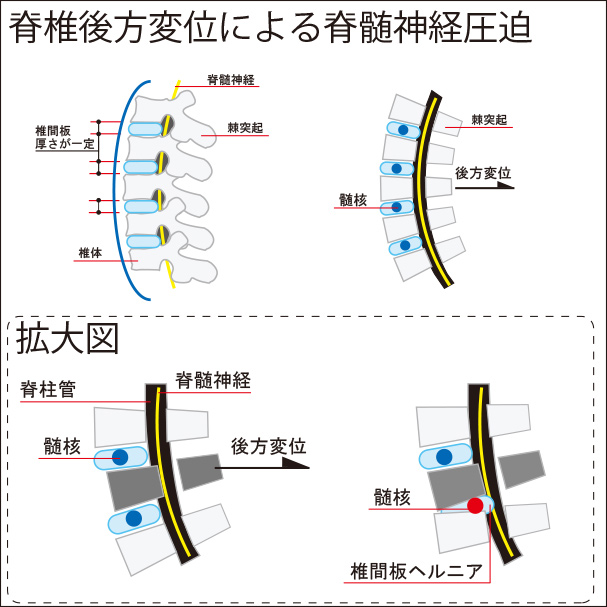

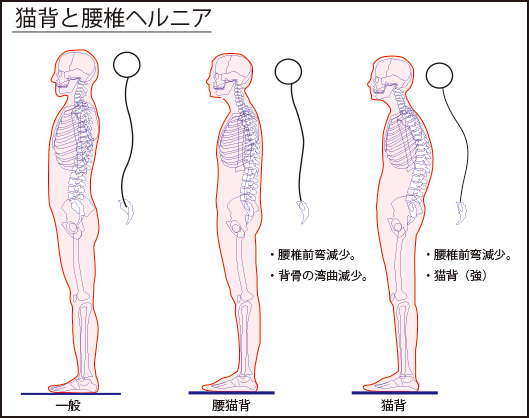

この椎間板は、腰が屈曲するような猫背をしていると後方に膨らむようになります。

これは、椎間板の中にある髄核が後方へ移動していく為です。(図右下、下図参照)

この髄核への圧が何度も繰り返されると線維輪を破壊していき、後方へ膨らみます。(下図参照)

膨らんだ状態がヘルニアと呼ばれます。

椎間板の損傷。

腰椎ヘルニア

腰椎ヘルニアという病気は、髄核の後方移動によるものです。

また、一度線維輪が損傷した椎間板は修復されることはありません。

損傷させるとその後の人生は劣化した状態で使うことになります。

この椎間板には神経が通っておらず、もしくは極度に少ないと言われています。

椎間板損傷による痛みは損傷に伴った周囲の炎症と言われています。

その為、椎間板は修復しなくても炎症が収まれば痛みは治まっていきます。

また、ヘルニアが重症化すると下肢にシビレや痛み、内臓の機能低下もあります。

椎間板に負担をかけすぎると20代で椎間板が薄くなってしまう人もいます。

また腰部の筋肉が硬くなると椎間板への圧を強め、劣化を早めます。

筋肉を緩めておくことも大事です。

できるだけ健康長寿を伸ばすには、歩けることが大事です。

定期的に整体を受け腰のケアをす

椎間板損傷への施術

椎間板には神経がない、または少ないために椎間板が損傷しても痛みは感じにくいと言われていますが、痛みを感じることがあります。

そして椎間板の線維輪を破壊が進行し、髄核が後方移動し腰椎ヘルニアになった場合でも、痛みが出たり、出ないこともあります。

痛みが出る原因は、以下の部分が炎症を起こしている事が理由です。

痛みが出る理由。

・線維輪周囲の後縦靭帯や関節包をヘルニアが圧迫し炎症。

・腰椎の椎間孔付近で脊髄神経から分岐した抹消神経の神経根を圧迫し炎症。

つまり、椎間板の突出が主な原因です。

整体での施術は、このヘルニアを抑える整体を行います。

腰椎ヘルニアへの矯正。

腰が後ろに曲がるような猫背(下図中央、右図)姿勢を繰り返す事で、髄核が後方へ移動する力が働き

ゲル状の椎間板が変化していき、ヘルニアが生じる事があります。

詳しくは、椎間板ヘルニアの生成で説明しています。

椎間板ヘルニアへの整体は、飛び出たヘルニアを凹ます施術が必要です。

上図では、L4椎間板の突出ですが、これを凹ます矯正は、後方から前方の向きに力を加える必要があります。

矯正方法は、いくつかありますが、後方変位への矯正力の高いドロップベッドがあります。

詳しくは、「カイロプラクティックの矯正」で説明しています。